一套带有 16 年 “凶宅” 标签的房产,在深圳楼市引发了一场关于 “价格与心理障碍” 的博弈。近日,深圳福田法院对这套位于福田区的高层住宅进行二次拍卖,最终以 699.8 万元成交,较周边二手房均价近乎 “腰斩” 的价格,让不少人直呼 “诱惑力十足”,也有人直言 “不敢住”。

这套房产建筑面积 130.85 平方米,地处深圳核心区域福田区。而它的特殊之处在于,16 年前这里曾发生过凶杀案,这一背景让它被贴上了 “凶宅” 的标签。此前,该房产曾以 839.7 万元的价格通过法院拍卖成交,但买家在得知房屋的过往历史后,选择将房子退回法院,导致房产进入二次拍卖流程。

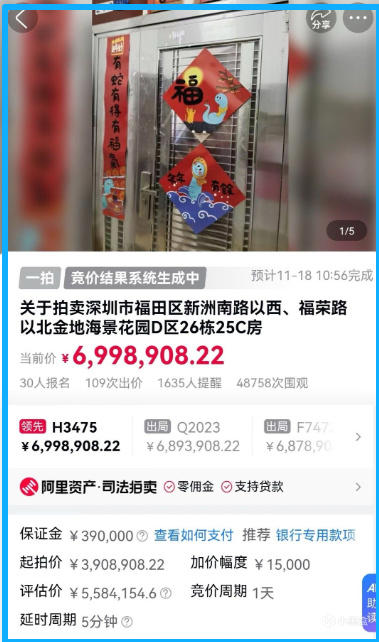

今年 10 月底,福田法院重启该房产的拍卖程序,起拍价定为 390.8 万元,远低于首次拍卖的成交价。低廉的价格迅速吸引了市场关注,共有 30 名购房者参与竞拍,经过多轮加价角逐,最终以 699.8 万元落槌成交。核算下来,该房产单价约 5.34 万元 / 平方米,不仅比首次成交价低了 140 万元,更较目前福田区 8—10 万元 / 平方米的二手房均价便宜近五成,价格优势极为明显。

对于 “凶宅”,市场始终存在明显的价格折价。这类房产因涉及负面历史事件,会让部分购房者产生心理不适,即便房屋本身的地段、户型等硬件条件优越,价格也会大幅低于同区域普通房产。此次深圳这套 “凶宅” 近乎腰斩的定价,正是这种市场规律的体现 —— 用显著的价格优惠,来抵消购房者的心理顾虑。

不过,即便价格诱惑力十足,“敢不敢住” 依然是绕不开的问题。有网友表示,“近五成的差价太香了,核心区买房能省几百万,心理障碍慢慢克服就行”;也有网友直言,“一想到房子里发生过不好的事,晚上肯定睡不踏实,再便宜也不考虑”。这也反映出购房者对 “凶宅” 的态度分化:部分人更看重实际的价格利益和房产的居住、保值属性,而另一部分人则难以跨越心理层面的不适。

值得注意的是,法院拍卖的 “凶宅” 通常会明确披露房屋的相关历史信息,保障竞拍者的知情权。此次福田法院在拍卖公告中,也已如实告知该房产的过往情况,参与竞拍的购房者均是在知晓 “凶宅” 属性的前提下参与角逐,最终的成交结果,也正是市场对 “价格优势” 与 “心理成本” 权衡后的选择。

评论 ()