近期,网购消费者频频遭遇“比脸还大”的服装吊牌,硬纸壳或塑料材质的吊牌上印着醒目的“拆除不退不换”警告,部分高端服饰更直接配备密码锁。这一现象源于商家对“七天无理由退货”规则被滥用的无奈——大量消费者“蹭穿”后退货导致商品报废。面对商家的防御,社交平台涌现吊牌无损拆卸攻略,倒逼生产商升级出一次性锁扣、NFC芯片等技术,形成从设计到量产的完整产业链。数据显示,今年“双十一”前三个月,单家生产商的巨型吊牌订单就达七八十万套,销量较去年翻十余倍。

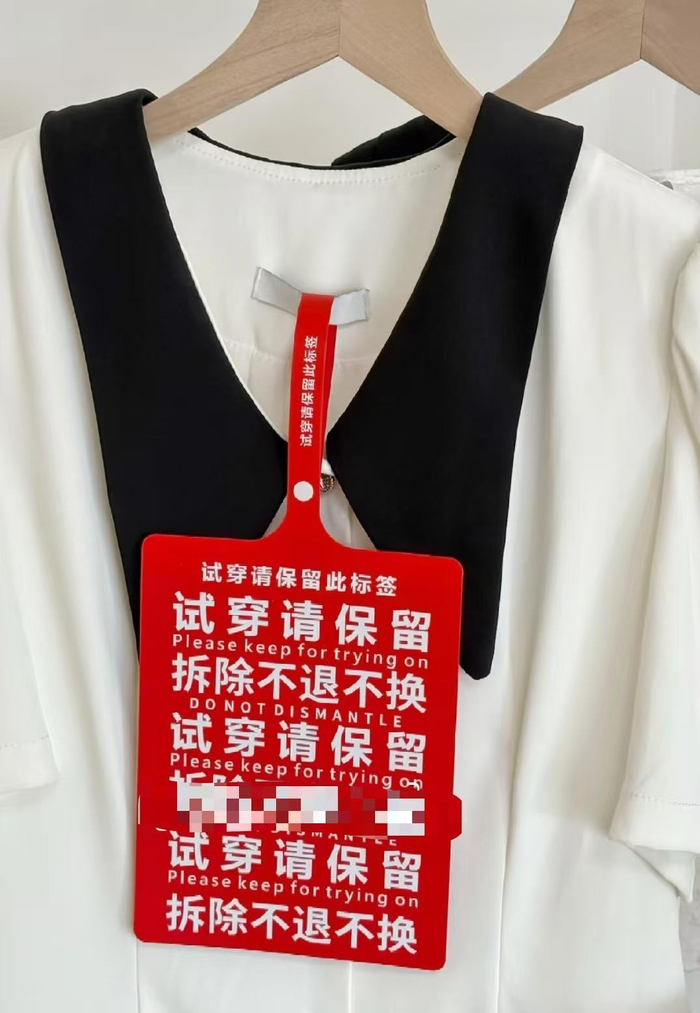

“拆开快递先看到的不是衣服,是快赶上A4纸的巨型吊牌,硬得硌人不说,还挂着‘拆了就不退’的警告。”北京消费者李女士近日收到网购女装后吐槽道。她晒出的吊牌照片显示,这块硬塑料吊牌通过防盗扣固定在衣领处,正面印着加粗的退换货提示,背面还标注着生产商信息。这种“夸张吊牌”并非个例,在社交平台搜索“巨型吊牌”,大量网友分享类似经历,有人戏称“穿带吊牌的衣服出门,比穿反衣服还尴尬”。

商家的“硬核防御”背后是难以承受的恶意退货损失。广州女装商家沈女士向记者展示了多件退回的“报废品”:一件羽绒服袖口沾着粉底液,另一件连衣裙散发着浓郁香水味,领口还有明显汗渍。“这些衣服卖500多元,利润只有几十块,却要承担全额损失。”沈女士透露,此前用普通小吊牌时,恶意退货率高达40%以上,部分消费者穿着新衣参加派对、旅游拍照后,拆吊牌退货毫无压力,甚至有60多名学生集体网购服装参加运动会后批量退货,导致店铺链接被封三个月。

巨型吊牌最初是商家的“应急方案”。四川吊牌生产商吴先生介绍,两年前有中高端女装品牌找上门定制大尺寸吊牌,核心诉求是“让吊牌没法藏、穿不了”。这种吊牌采用韧性极强的硬卡纸或塑料材质,最大尺寸可达A4纸大小,通过特殊防盗扣固定,即便强行藏在衣物内也会硌得难受。数据印证了其效果——羊城晚报统计显示,启用巨型吊牌后,部分线上店铺恶意退货率从42%大幅降至18%。

但这场防御战很快升级为“攻防博弈”。社交平台上,“蹭穿族”开始分享无损拆卸攻略:有用牙线捅开防盗扣的,有用低温火烧软锁扣再复原的,甚至有博主制作“拆吊牌教程”,细节专业到被戏称“堪比拆弹专家”。倒逼之下,吊牌生产商开启技术迭代:盛特莱商贸负责人吴杨团队从四合扣升级到粘贴式防伪标签,每个标签带专属编号和logo,杜绝仿制重装;北京有商家直接在羽绒服拉链上挂三位数密码锁,确认收货后才告知密码,成本不足3元却比8元的巨型吊牌更有效;更有品牌尝试植入NFC芯片,一旦拆除就会被系统检测到,只是目前成本过高尚未普及。

激烈博弈催生了规模庞大的产业链。吴先生透露,工厂订单从去年10月的7万个暴涨至今年同期的100万个,足足翻了十几倍,单价在两到三毛之间,女装卖家占客户总量的九成。四川另一家生产商的数据更惊人:今年“双十一”前三个月,咨询商家超1000家,巨型吊牌及配套防拆扣订单达七八十万套,还衍生出不锈钢烟灰缸、鼠标垫等创意吊牌,既防蹭穿又能当赠品提升销量。在浙江义乌的辅料市场,已有数十家商户专门经营“防退货吊牌”,形成设计、开模、量产的完整链路,部分厂家还提供“定制化解决方案”,根据服装价位匹配不同防拆技术。

这种“攻防战”引发行业争议。上海财经大学数字经济系教授崔丽丽认为,巨型吊牌是商家的无奈之举,试穿与蹭穿的界限难以界定,商家取证困难,平台为保交易单量往往倾向消费者,中小商家根本扛不住损失。上海市消保委副秘书长唐健盛则指出,这是多方受损的局面:商家增加成本,普通消费者遭遇体验降级,而退回来的瑕疵商品若流入市场,还会损害其他买家权益。

目前,行业已开始探索破局之道。有平台尝试引入“退货商品溯源系统”,通过吊牌二维码记录穿着痕迹;部分商家推出“试穿险”,消费者支付少量费用即可享受无压力试穿,退货时险金抵扣损失。崔丽丽建议,需从规则层面细化“商品完好”标准,比如明确汗渍、香水味等属于不可退货情形,同时平台应建立消费者诚信档案,对多次恶意退货者限流。

评论 ()